MESSAGE メッセージ

海の安全を教える人材の育成とネットワークの構築

事故の未然防止の重要性

これまで、水難事故への対応について、多くのメディアや社会関心は、「流されたらどうするの?」「溺れたらどうすれば助かるの?」という「事後対応」に集中していました。

私が所属する日本水難救済会も業務の主体は海難救助であり、事故が起こった後に対応することでした。

しかし、海や川での事故は、起こってしまってからでは、これを完全に救助するのは極めて困難です。子どもは声も出さずに瞬時に溺れることがあります。救助部隊が到着するには相当な時間がかかります。時化の海には救助のプロも近づけないことがあります。また、広大な海での捜索は困難を極めます。

従って、事故が起こることを如何にして未然に防止するかが命を守るため最も重要なのです。

2025年 海のそなえシンポジウムの様子

事故を回避するための正しく効果的な対処法

流された後の対処法についても、これまでは、「大の字の姿勢で背浮きをして、救助が来るまで浮いて待て」と言われてきました。しかし、私は、40年間に及ぶ海上保安官としての経験から、この手法に大きな疑念を抱いていました。

即ち、波や流れのある海で大の字の姿勢をすると顔に波がかかり呼吸をすることができません。肺に空気を溜めておく必要があることから声も出せません。手を振って助けを求めることもできません。

また、長く水に浸かっていれば、低体温症のおそれもあります。

この疑念は、海や川での救助実務経験のある本プロジェクトの皆さんも同様に抱いており、実際、合同で、人工波ができる海上保安庁の訓練施設や海で検証を行ったところ、予想どおりの結果となりました。波のある水面で、大の字の姿勢では、泳力のあるライフセーバーや元海上保安官も「浮いて待つ」ことができなかったのです。

このため、海上保安庁のウオーターセーフティーガイドも修正され、大の字背浮きや浮いて待てという表現は全て削除されました。

学校教育の実態は?

近年、多くの学校では、水泳教育、特に海での安全法を教える教育について、プールを整備する予算の確保ができないといった問題を抱えており、

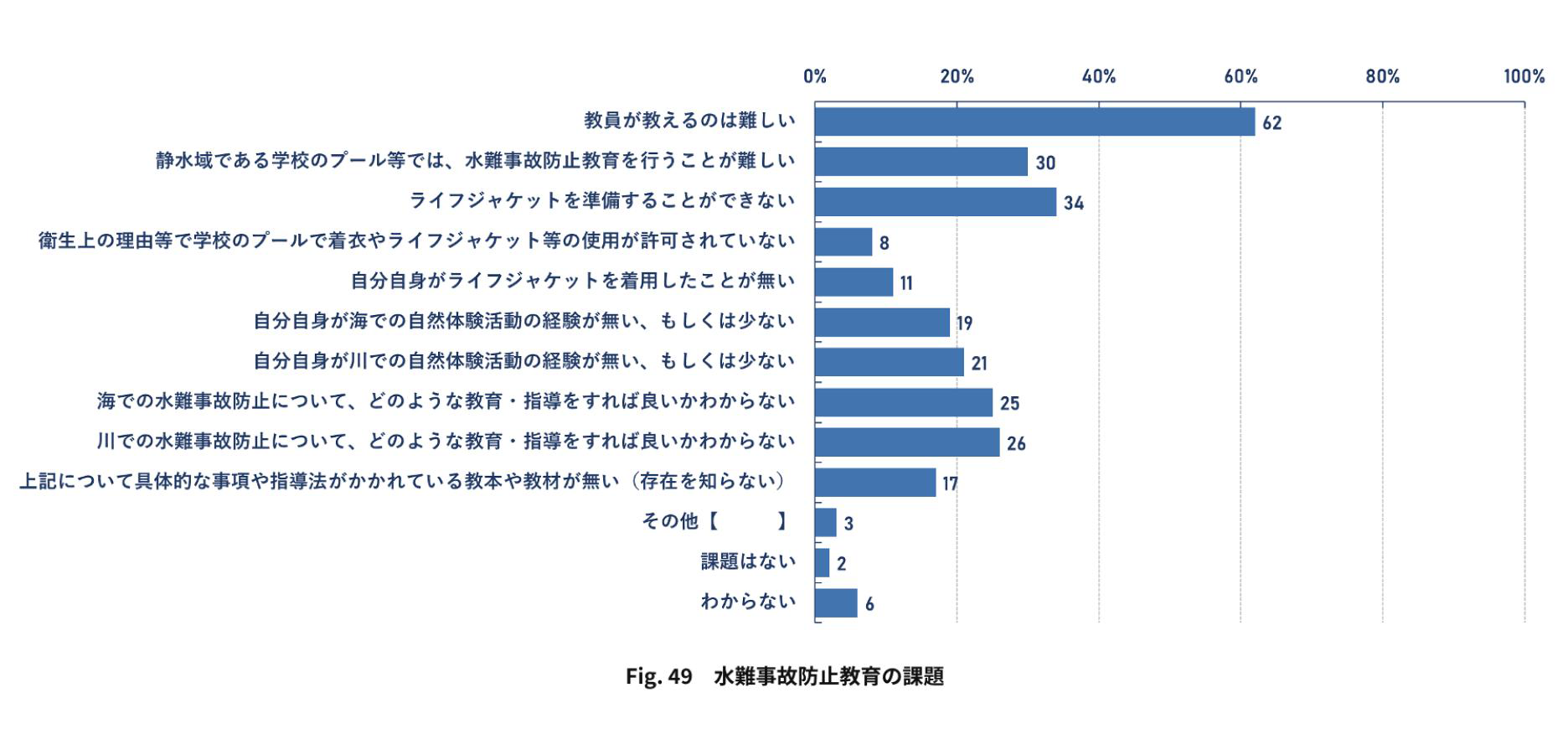

また、当プロジェクトによるアンケート調査の結果から、教えることに不安をお持ちである先生が半数以上いらっしゃることも分かりました。

このように、子どもたちに海で事故無く安全に楽しんでもらう備えを教えることが難しいといった実態が明らかになったのです。

2024水難事故に関する調査サマリー

全国に海での安全教育を行う人材を育成するために

水難事故を防止するためには、

-

①国民の事故防止に関する意識を高め、

-

②事故を未然に防止するために必要な備えと、

-

③事故を回避するための正しく効果的な技能を普及、定着させる

ことが必要です。そのためには、その推進役となる人材を育成することが急務であるとの考えに至りました。

また、本年5月、当会が初めて、子どもたちに海での安全対策について指導を行っている全国の水難救済会ボランティア指導員等を対象に講習会を実施したところ、多くの指導員から、教育のために必要な最新の情報や指導員が抱える問題点、疑問点を共有し、解決し合えるような意思疎通のためのネットワークをつくることが必要であるとの指摘がありました。

このため、当会は、本プロジェクトを通じ、かかる指導員を育成し、指導員間のネットワークを確立することにより、日本全国、どこにでも、水難予防のための教育を行うことができる人材がいて、彼らが互いにコミュニケーションをとれるような新たなしくみを構築していきたいと考えております。

水難救済会が木津川市の小学校で実施した教育プログラム