MESSAGE メッセージ

「海のそなえをみんなで作る」社会を目指して

水難事故対策の常識を疑う

四方を海で囲まれ、数多くの川や湖を有する日本では、これまでも様々な関係機関により数々の水難事故対策が行われてきました。しかし、こうした努力にもかかわらず、事態は好転していません。

厚生労働省のデータでは自然水域での溺死・溺水による死亡者数そのものは減少していますが、海水浴と釣りの参加人数の減少を考慮すると、増加傾向という結果が出ます。

つまり、水難事故に遭う可能性はむしろ上がっているということも言えるのです。

しかも、過去の事故事例が適切に検証・共有されず、残念ながら毎年同じような事故が繰り返されているという側面も見逃せません。

このように現代の日本では、水難事故への対策を推進することが急務なのです。

この状況を打開するため、日本財団が旗振り役となって、2024年度から「海のそなえプロジェクト」を開始しました。

既存の水難事故対策の常識を疑い、水辺を安全に楽しめる社会を、オールジャパンで築くことを目指しています。

2024年 海のそなえシンポジウムの様子

科学的データの蓄積と新たな対策の検討

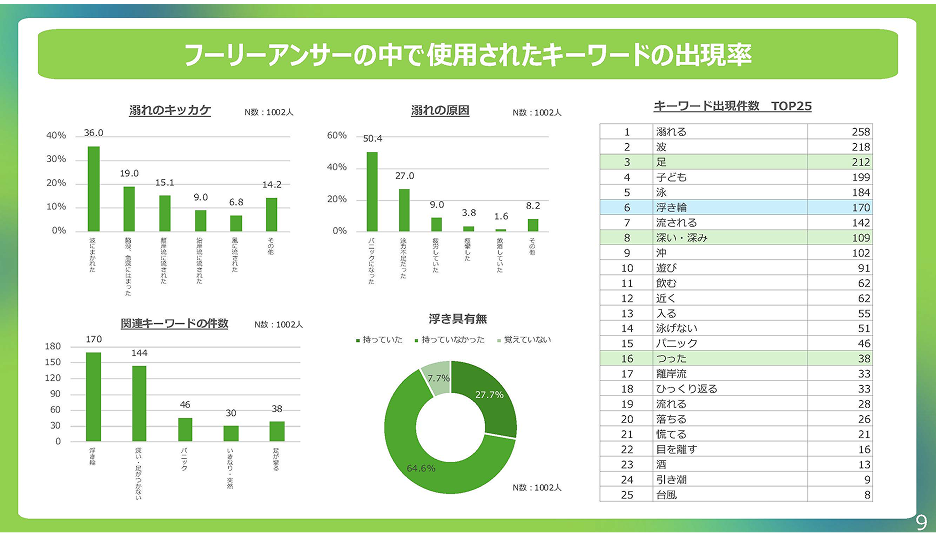

水難事故対策の新たな常識を築いていくためには、まず科学的なデータと事実を蓄積することが不可欠です。このため、海のそなえプロジェクトでは様々な調査を実施してきました。

例えば、以下の3つの文を見てください。

-

「プールで25m泳げれば、溺れない」

-

「海では浮き輪があれば、安心」

-

「水難事故の詳細で速報的なデータは、行政から発信されている」

一見、どれも正しいように見えますが、私たちの調査の結果、実はいずれも間違いであることがわかっています。

溺れた人の半数はプールで25m泳げる人だということが判明していますし、溺れ経験のある1000人へのヒヤリハット調査では「浮き輪」が重要なキーワードであるという結果が出ました。

ヒヤリハット調査資料

また、行政データよりも報道データの方が速報性に優れ、溺れの要因に関する具体的な情報を含む有益なデータであることもわかっています。

私たちはこうした結果を踏まえてこれまでの対策を検証し、新たな対策や取組みの検討に活かしています。

人々が共感し、参加する「そなえ」

しかし、いくら正しい情報であったとしても、それを単純に押し付けるように発信するのでは、本当の意味で「そなえ」の新たな常識が根付くことはありません。

いかに社会の多くの人々の共感を引き出し、自分ゴトとして考えてもらうかが重要です。

現在海のそなえプロジェクトでは、溺れの場面や状況を具体的に多くの人がイメージできるようにすることで、水難事故を予防することに注力しています。

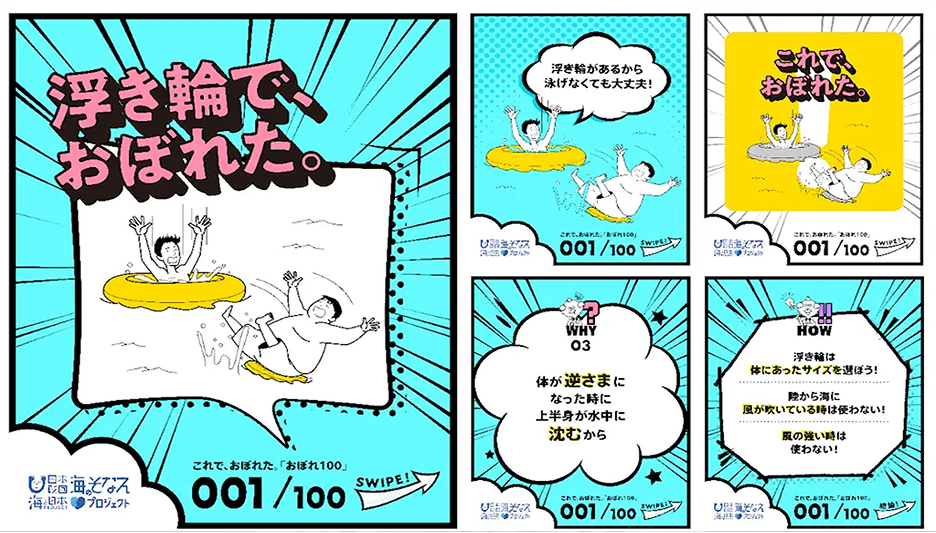

例えば、インスタグラム等で展開している「これで、おぼれた。『おぼれ100』」は、調査の結果得られたありがちな溺れの予兆を100個にまとめたもので、見る人の「自分もやってしまうかも」という共感を引き出すとともに、コメント欄で自分の溺れ経験を募集しています。

これで、おぼれた。『おぼれ100』より抜粋

また、カヌー・スラロームセンターでは離岸流や川の流れに近い流れを人工的に作ることで、溺れと対策を安全に体験して学ぶプログラムを試行しています。

カヌー・スラロームセンター 体験プログラムの様子

このような取組みを通じて、すべての人がそれぞれの立場で協力するような空気を醸成し、社会全体で「そなえ」を実現することを、私たちは目指しています。